SEZIONI

– Inizio pagina

– Biografia

– Fotografie

– Canzoni

– Donazioni

LINGUE

– English ![]()

– Italiano ![]() (selezionato)

(selezionato)

Menu

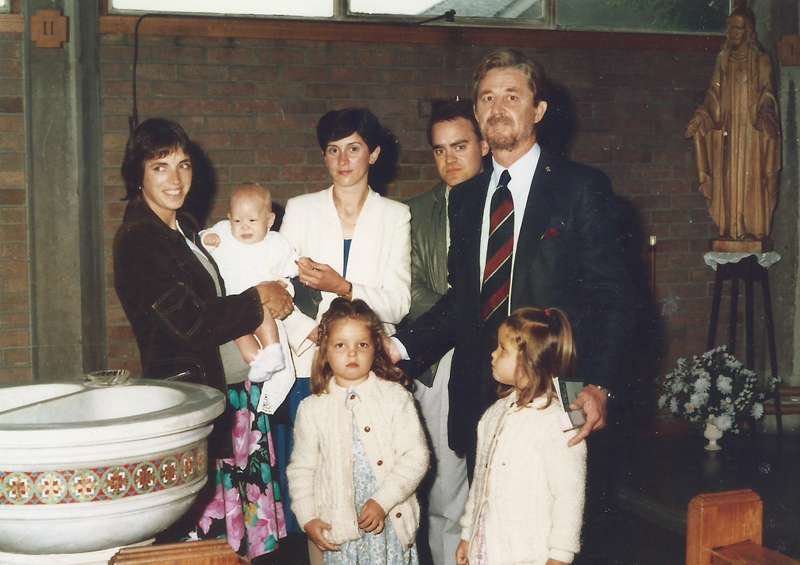

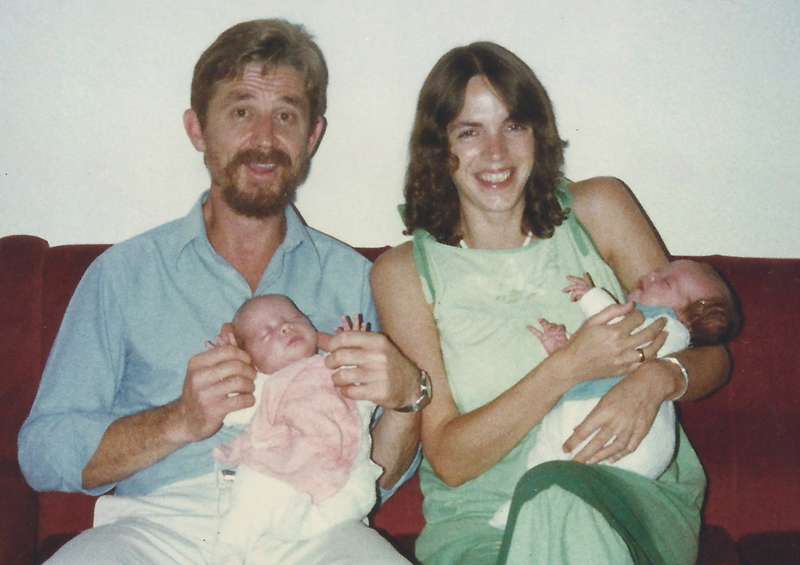

Gary Patrick Gainsforth

Padre, marito, zio

14 Agosto 1937 – Fremont, Nebraska USA

18 Gennaio 2022 – Roma, Italia

per sempre nei nostri cuori

Dovrei paragonarti a un giorno d’estate?

Tu sei più incantevole e più mite.

Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio,

E il corso dell’estate ha fin troppo presto una fine.

Talvolta troppo caldo splende l’occhio del cielo,

E spesso la sua carnagione dorata s’oscura;

E ogni bellezza talvolta dalla bellezza decade,

sciupata per caso o per il mutevole corso della natura.

Ma la tua eterna estate non svanirà,

Né perderai possesso della tua bellezza,

Né la morte si vanterà che tu vaghi nella sua ombra,

poiché tu cresci nel tempo in eterni versi:

Finché uomini possono respirare o occhi possono vedere,

Queste parole vivranno, e daranno vita a te.

Dovrei paragonarti a un giorno d’estate?

(Sonetto 18), William Shakespeare

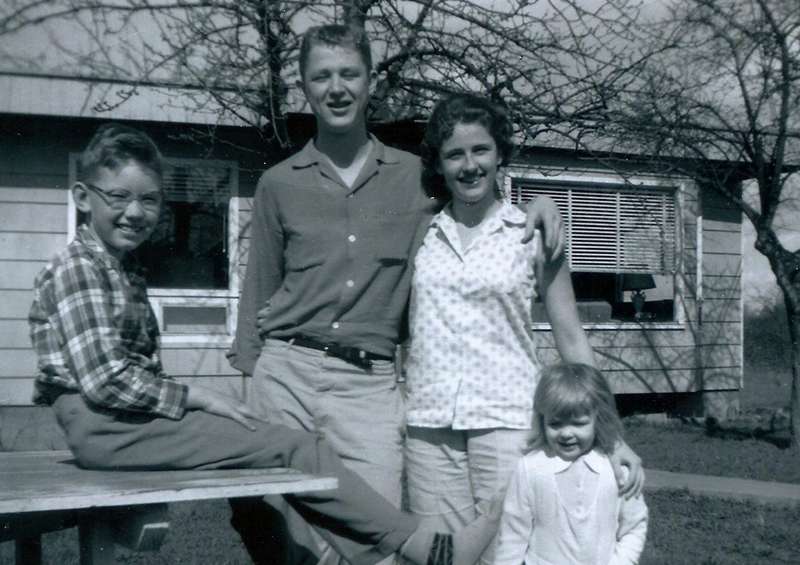

Mio padre è nato nell’agosto del 1937 in una casa unifamiliare di legno bianco a Fremont, cittadina di 25mila abitanti, nel Nebraska, nel cuore degli Stati Uniti. Siamo nella regione delle Grandi Pianure dove la terra è piatta e le coltivazioni di mais e grano si estendono a perdita d’occhio. Lungo la ferrovia che taglia il Nebraska da est a ovest sorgono piccoli agglomerati urbani, costruiti su griglie regolari come i confini dello stato, su cui affacciano ben distanziate le case. Il silenzio è rotto dal passaggio dei treni merce. Il Nebraska si attraversa, non ci si ferma. La attraversarono a metà dell’Ottocento i cercatori d’oro diretti in California perché qui, come recitano diversi cartelli, inizia il West.

“Vedi quell’albero. Mi ci arrampicavo di corsa ogni volta che tuo nonno sfilava la cinta” raccontava mio padre durante il nostro ultimo viaggio lì. Mio nonno, nipote di emigranti irlandesi, lavorava per la gas company, l’azienda del gas, nei cantieri stradali. Se la cena non era pronta quando rientrava dal lavoro saltava sui letti appena rifatti con le scarpe sudicie per protesta. Mio padre era il quarto e ultimo figlio, era il cocco di mamma. Mia nonna era figlia di contadini emigrati dalla Germania, faceva il bucato per le famiglie del quartiere. “Quando tagliava il pane non sprecava neanche una briciola. Le raccoglieva tutte e quando ne aveva abbastanza ci faceva il polpettone con le cose dell’orto”. Erano poveri. “Tuo nonno non faceva che pensare ai soldi. Era attentissimo, tirchio come pochi”. Nessuno aveva soldi, in Nebraska, durante la Grande Depressione. Quando mio padre nacque la Depressione apparteneva ormai al passato ma la crisi economica, come una guerra, aveva segnato il carattere di chi come i suoi genitori l’aveva vissuta. Curiosamente, ha segnato anche il suo carattere di mio padre perché, per opposizione ai genitori, lui decise giovanissimo che di soldi non si sarebbe mai preoccupato – almeno non più più dello stretto necessario. E così è stato. “Quando li avevo li spendevo, quando non li avevo, non li avevo”. Non ha mai risparmiato neanche un centesimo.

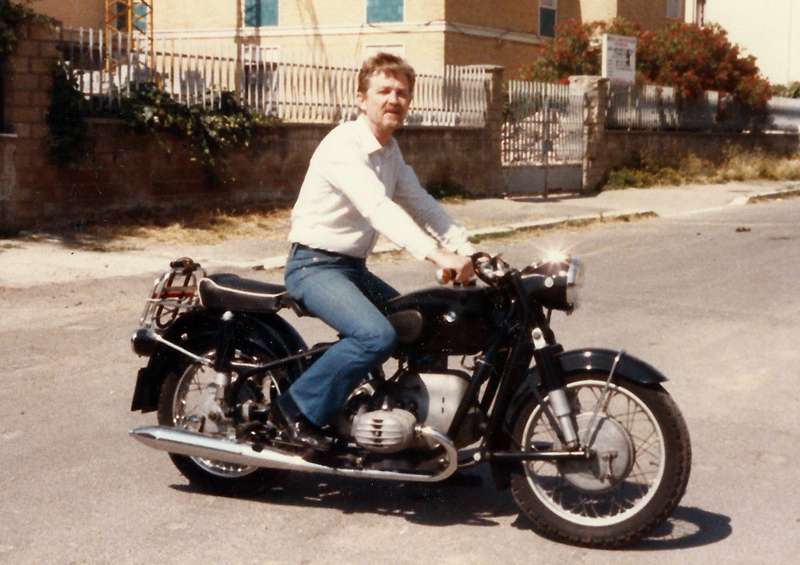

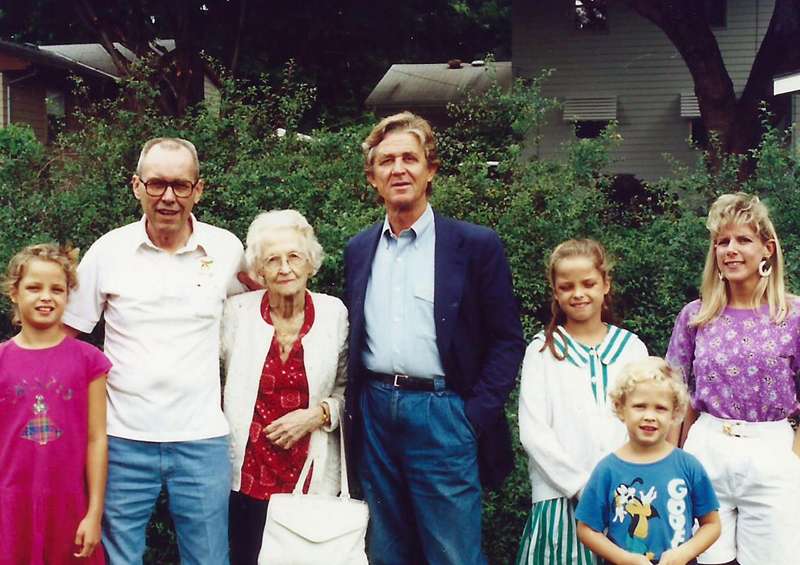

A quindici anni, dopo due estati passate a lavorare nei campi di mais, comprò una moto. A sedici fece il primo viaggio fino a San Francisco, in autostop, e andò al cinema. A diciassette iniziò a lavorare in un distributore di benzina. Andò via a diciannove anni, appena uscito di prigione, e non fece mai ritorno. E in effetti a volte negava di essere nato a Fremont. Ancora minorenne era stato condannato a un anno di reclusione in un carcere per adulti. Gli altri se l’erano cavata con otto mesi in un riformatorio giovanile. Uno aveva perso il padre poliziotto in una sparatoria, l’altro era cresciuto in un orfanotrofio. Insieme erano entrati di notte in un negozio di ferramenta e avevano rubato alcuni attrezzi. Erano per un amico: “era zoppo, non riusciva a camminare e per questo non trovava un lavoro. Voleva fare il meccanico, avviare una piccola attività, ma non aveva soldi per comprare gli attrezzi, così li rubammo”. Furono presi. Mio padre fu identificato come la mente dell’operazione quando in verità si era limitato a fare il palo, ma era il più sveglio e anche il più impertinente del gruppo. Quando uscì di prigione il figlio del reverendo Shaw, (“un ladro”), gli raccontò che era stato il reverendo, quello che officiava la messa in paese, a insistere con il giudice affinché ordinasse una ‘punizione esemplare’. Mio padre non ha mai parlato di quell’anno di carcere, ma deve aver temuto per la propria vita perché si è tatuato il nome con una biro sul polpaccio sinistro – d’estate lo si vedeva andare in giro con calzini di spugna bianca tirati su fino al ginocchio. Era certamente stato una testa calda, ma a diciassette anni era diventato un criminale pericoloso, nelle parole del reverendo Shaw. Lasciò Fremont con venti dollari in tasca, quanto mia nonna era riuscita a racimolare. Fece l’autostop e raggiunse una delle sorelle che, con il marito, si era trasferita in Oregon. “Erano poveri, riuscivano a malapena a sfamare i figli”. Amava l’Oregon e la sua costa selvaggia, “interamente pubblica, da sud a nord, dal 1911” –anno in cui fu deciso di proteggere l’intera costa dell’Oregon dall’edificazione. Trovò lavoro in un ospedale come portantino di notte, poi come cronista per un giornale locale e si iscrisse all’università. Imparò i sonetti di Shakespeare e, mentre tutti ballavano il rock ‘n roll, lui ascoltava musica classica. Non terminò l’università perché iniziò a viaggiare. Libero, alla soglia della vita adulta, aveva fame di avventure e voleva vedere il mondo.

Nel 1963 mio padre decise di andare in Europa con un amico. Non c’era un piano, ma avevano un’automobile, una Jaguar bianca con sedili di pelle rossa. Che, scoprirono, non andava affatto bene per viaggiare. La vendettero e ne comprarono un’altra, di marca inglese, più piccola, perfetta per partire. Direzione, Panama. Mio padre aveva con sé 300 dollari. Fecero tappa a Las Vegas, attraversarono il Grand Canyon e arrivarono a Città del Messico. Mio padre andò a vedere una corrida mentre l’amico vomitava l’anima per qualcosa che aveva mangiato. “Avevamo smesso di raderci a quel punto e avevamo le barbe lunghe”. Mio padre ha sempre tenuto molto alle apparenze – ma sospetto che il valore del ‘salvar le apparenze’ lo abbia imparato davvero solo a Roma. In ogni caso, quando arrivarono in Guatemala con l’intenzione di fermarsi da alcuni amici lui si rifiutò di incontrarli tutto sporco e malconcio. Andò invece in un bar dove scoprì che era in corso un colpo di stato a opera degli americani. Un tizio gli chiese se fosse americano. Lui, veloce, adocchiò sul muro un poster con una bandiera britannica e rispose “no, sono inglese”. Il tizio, un avvocato comunista, gli spiegò la situazione politica del paese e la natura dell’intervento americano. C’era il coprifuoco. Il tizio lo portò in un albergo, dove mio padre si svegliò la mattina con le gambe tutte rosse per i morsi dei bed bugs. Fu uno degli incontri che mio padre fece in quegli anni che cambiarono la sua visione politica del mondo. Fu grazie a quella conversazione, mi disse, che iniziò ad aprire gli occhi.

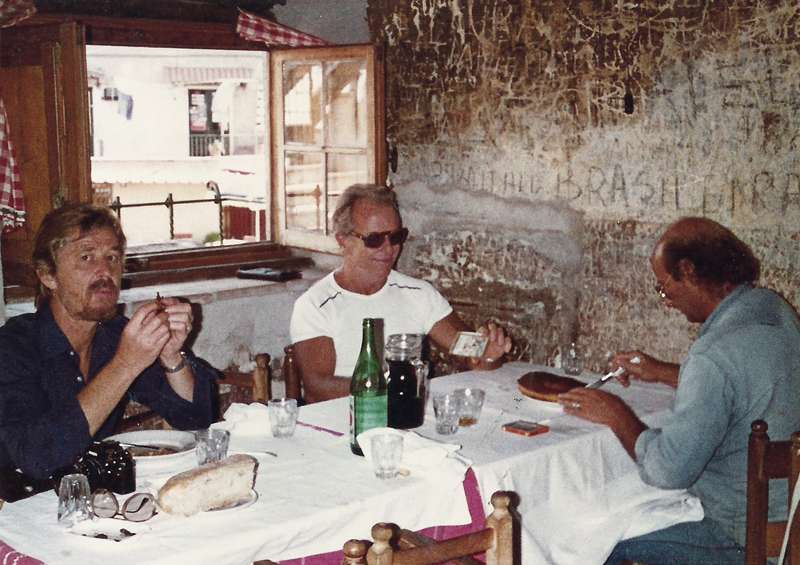

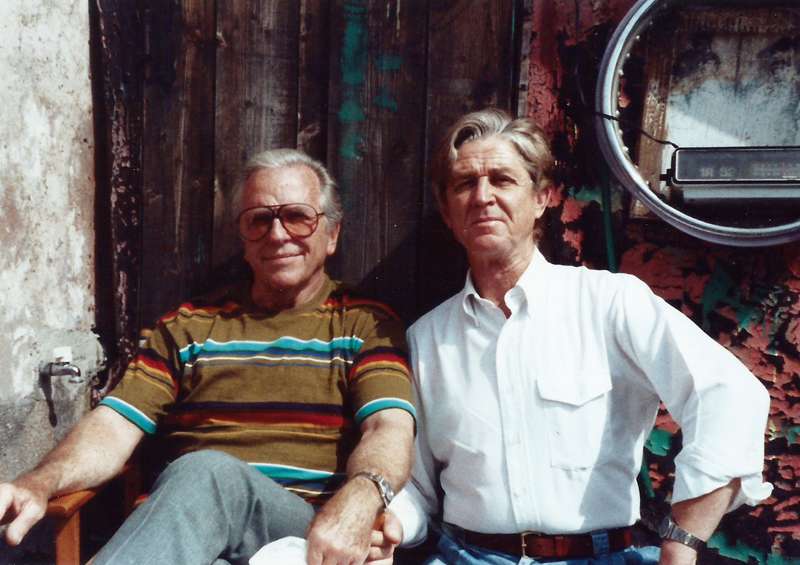

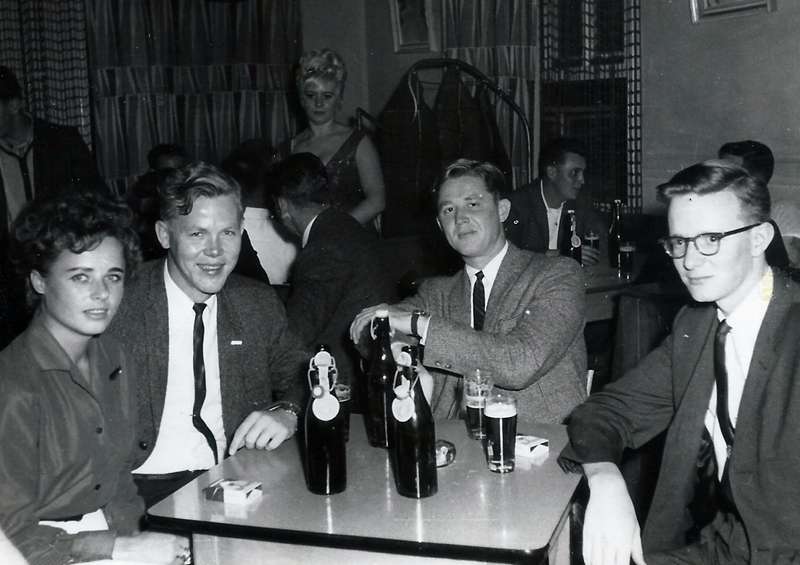

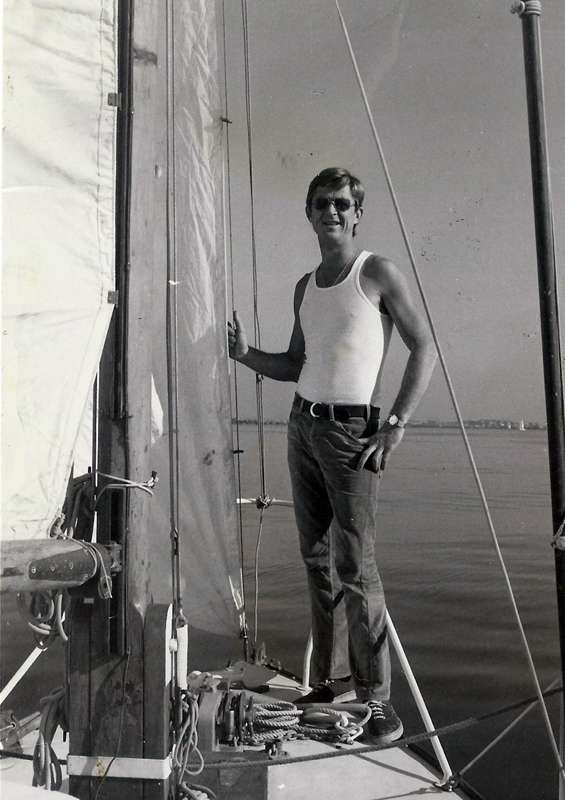

A maggio lui e Dell, l’amico, arrivarono a Panama con il vago progetto di imbarcarsi per l’Europa. Vendettero l’automobile e andarono a parlare con alcuni marinai giù al porto. Mio padre fece una delle solite messe in scena. Vestito di tutto punto, disse a Dell di seguirlo reggendogli un ombrello sopra la testa, come a riparalo dal sole. Raccontava questa storia tutto autocompiaciuto, ma onestamente mi sfugge il senso del suo fingersi ricco, quando stavano semplicemente cercando un lavoro. In ogni caso, lavoro sulle grandi navi non ce n’era. Bisognava tentare con le imbarcazioni private. I marinai gli indicarono uno yacht ormeggiato poco distante. Il capitano li prese a bordo. Ero lo yatch di John Wayne, e mio padre era appena diventato il suo bartender. Fecero tappa in Costa Rica e alle Antille, mio padre si divertì un mondo e mangiò “come un maiale”. Arrivarono a Lisbona il 4 luglio del 1963. John Wayne diede a ciascuno 300 dollari e li fece accompagnare dal suo autista alla stazione dove presero un treno per Parigi. Ma scesero prima: volevano vedere Madrid, e poi i Paesi Baschi. Da lì scroccarono un passaggio e poi litigarono. Mio padre era senza soldi. Separatosi dall’amico, fece l’autostop fino a Francoforte. Lo ritroviamo, qualche giorno più tardi, con un lavoro e nuove amicizie, seduto in un ristorante a mangiare ostriche, “vive!”. Da lì andò a Innsbruck, voleva vedere le olimpiadi invernali – era il 1964. Visse poi a Parigi, fece amicizia con Jim, rimase di nuovo senza soldi, dormì su una panchina e non mangiò per una settimana. Jim, che intanto era andato a Roma, lo invitò a raggiungerlo: lo avrebbe ospitato, stava insegnando inglese e aveva preso in affitto una casa. Mio padre prese un treno. Una delle prime impressioni che conserva dell’Italia è quella di essere stato fregato: aveva ordinato un caffè in un bar a Firenze e quando gliene arrivarono due dita in una minuscola tazzina si sentì oltraggiato. A casa di Jim, al Gianicolo, trovò sul tavolo in cucina un libro con la descrizione di Roma che l’amico aveva copiato para para nella lettera di invito che gli aveva spedito. Emma pensa che sia una lettera di, o a, Henry Miller.

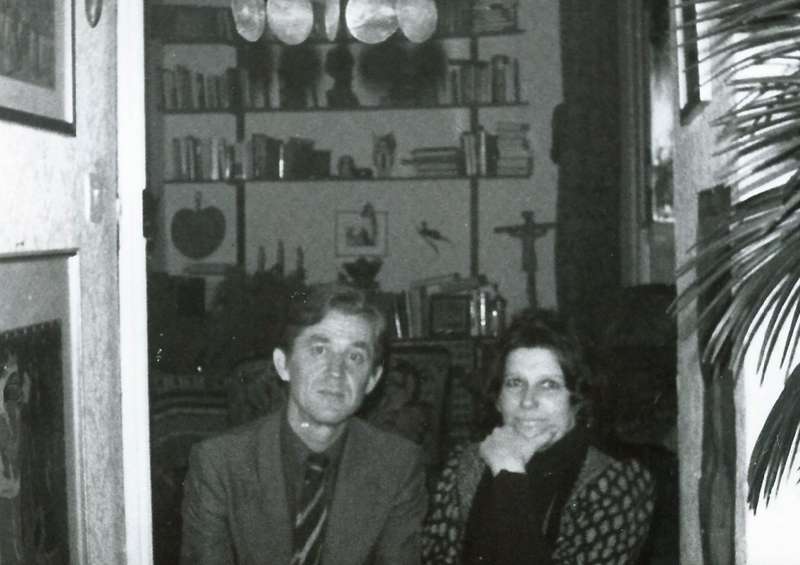

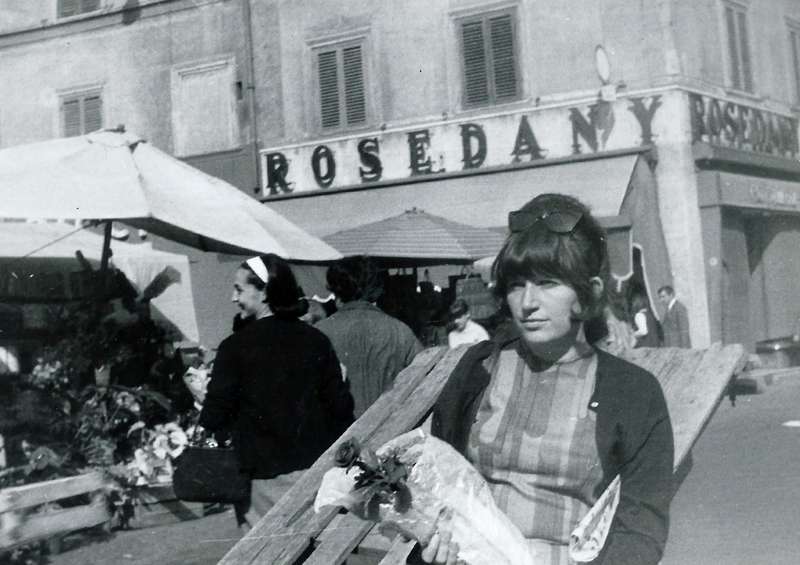

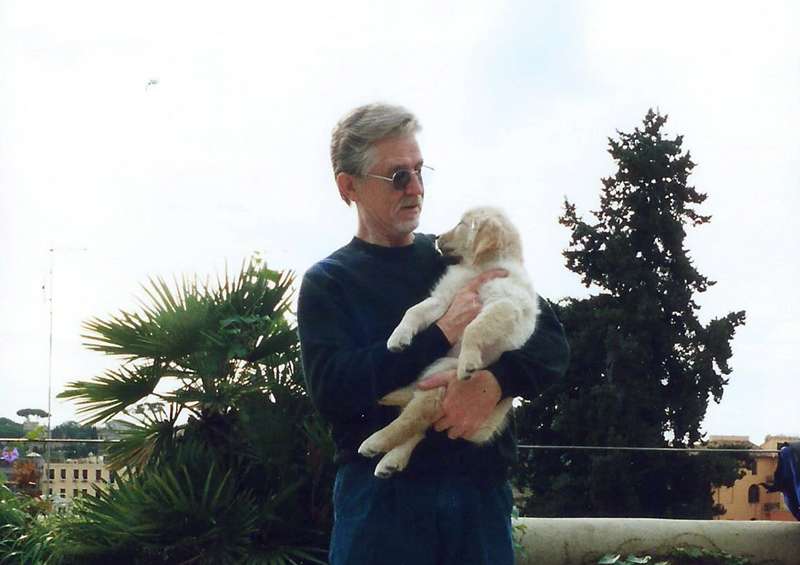

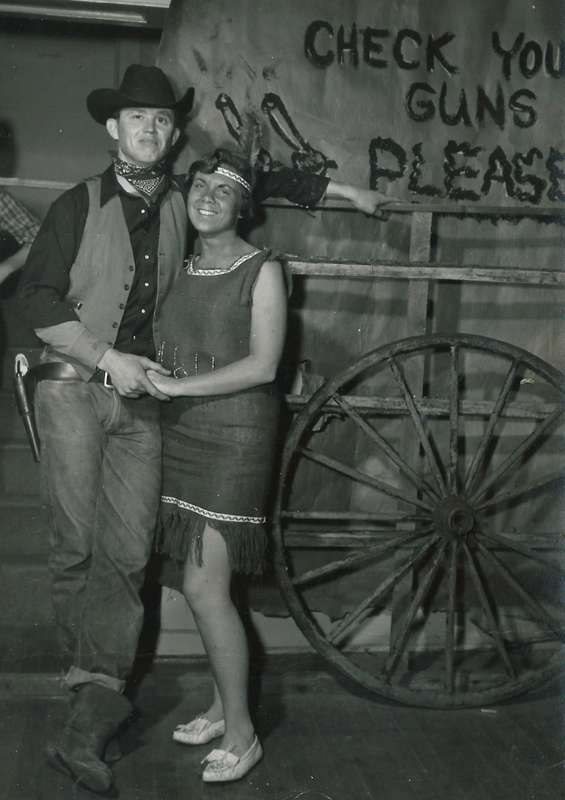

Erano passati due anni da quando aveva lasciato l’Oregon. A Roma iniziò a insegnare inglese al Centro Studi Americani e conobbe altri americani come Shirley, prima la sua fidanzata, poi migliore amica e poi la nostra ‘zia’ adottiva. Shirley veniva da Chicago. Stava per sposarsi con un tale Mr King, un tipo molto religioso, ma prima del matrimonio voleva vedere l’Europa. Arrivata a Roma se ne innamorò, dimenticò Mr King e rimase per sempre. Non smise mai di essere sinceramente meravigliata dalla luce dorata, dalle cupole, dai vicoli, dagli affreschi e dalle statue di Roma, emozione che esprimeva con grida di gioia ed esclamazioni – “oh look!” – a ogni angolo. Shirley aveva preso in affitto una enorme casa in Campo dè Fiori e mio padre andò ad abitarci. C’erano dieci stanze e una grande terrazza, ma non avevano una doccia. “Ci lavavamo con un tubo di plastica sul terrazzo”. Gli inquilini della casa facevano lavoretti a Cinecittà e insegnavano inglese. Erano pittori, scrittori e filosofi, fotografi e musicisti, americani e non. Facevano feste e si godevano la bellezza pigra di Roma. Da qualche parte ho un ritaglio di giornale, un articolo nella cronaca locale su quel giro di americani bohème che stava ‘rivitalizzando’ Campo dè Fiori negli anni Sessanta. Shirley aveva due barboncini che mio padre portava a spasso, un maschio di nome Dunque – con qualche problema di mascolinità perché non alzava la zampa per fare pipì, cosa che lui tentò invano di insegnargli a fare – e una femmina di nome Quindi. Shirley e mio padre amavano la vaghezza dei romani (‘ci vediamo verso le cinque’) e il loro calore. L’espressione preferita di Shirley era ‘a meno che’, formidabile lasciapassare nel mondo delle fluttuanti regole romane. Ma il modo di molti italiani di ‘fare i furbi’ e aggirare la legge invece di contestarla faceva infuriare mio padre.

Uno dei suoi enigmatici insegnamenti quando ero piccola era questo: “se proprio devi rubare, non rubare alle persone, ruba a una banca, ruba tanto, e firmati, nome e cognome”. Non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire – forse avevo rubato una caramella a Emma. Mi piace pensare che il suo invito a rivendicare sempre le proprie azioni fosse un modo di opporre la propria umanità alla banca-mostro senza volto, quella che aveva tolto la terra ai contadini durante la Depressione. È però più probabile che fosse semplicemente l’espressione di un tratto caratteriale che mio padre ha sviluppato verso le istituzioni in generale: una certa megalomania, unita a un senso innato e fortissimo di giustizia, di sapere istintivamente cosa è giusto e cosa è sbagliato, e di rivendicarlo sempre, apertamente.

Scriveva lettere a qualsiasi istituzione per qualsiasi cosa, in continuazione. Si trattava perlopiù di lettere di protesta alle autorità – che io dovevo correggere in italiano – a cui non riceveva mai riposta. Erano lettere lunghe, dettagliate, colloquiali, e romanzate. Cominciava con il presentare sé stesso e noi, la famiglia – nomi, provenienza, età, grado di istruzione, occupazioni, qualche dato caratteriale, scene di vita quotidiana, descrizioni del quartiere, aneddoti, considerazioni varie e, infine, il problema. Il carteggio con l’amministrazione del condominio, che ho trovato qualche anno fa in una vecchia scatola, contiene la storia della mia vita. Per chiedere la rimozione di una vecchia lavatrice dalla terrazza condominiale mio padre descrive i giochi che io mia sorella facevamo con l’acqua che ne usciva e che mandavamo giù per le scale del palazzo. È una scena bellissima. Ma le lettere più elaborate erano quelle che scriveva quando gli capitava di scoprire nel quartiere qualche abuso edilizio: scattava foto, scriveva lettere, sporgeva denuncia. Nessuna autorità italiana gli ha mai risposto.

L’unica ‘autorità’ che abbia mai amato davvero era la biblioteca pubblica di New York. I racconti sulla biblioteca di New York iniziavano sempre con la descrizione dei due leoni di pietra a guardia della grande scalinata che conduce all’ingresso monumentale dello spazio. Il logo della biblioteca è una testa di leone stilizzata e lui, a 75 anni suonati, se l’è tatuata sull’avambraccio, una testa di leone rossa, il logo della biblioteca pubblica di New York, proprio sotto l’incavo del gomito destro. Tornato negli Stati Uniti dopo gli anni passati a Roma, cercava un lavoro e quando era senza soldi e non sapeva dove andare si rifugiava in biblioteca per giorni interi. Da lì nessuno lo aveva mai cacciato.

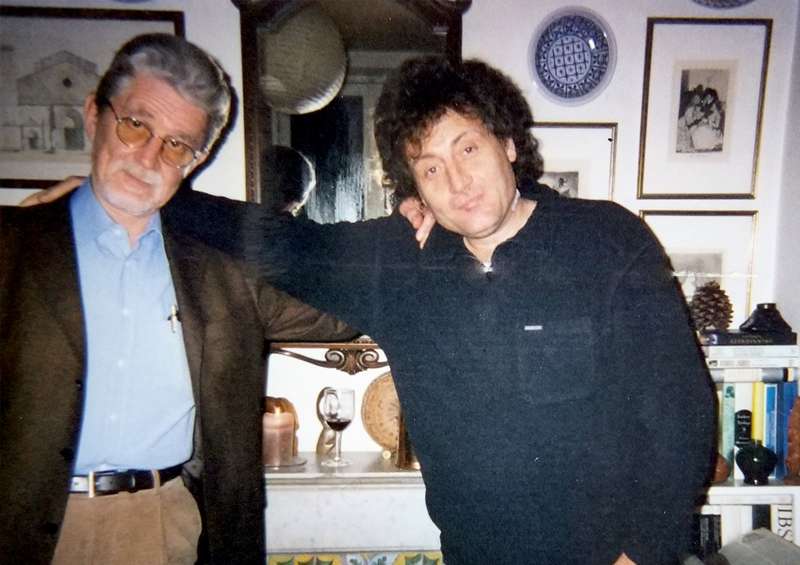

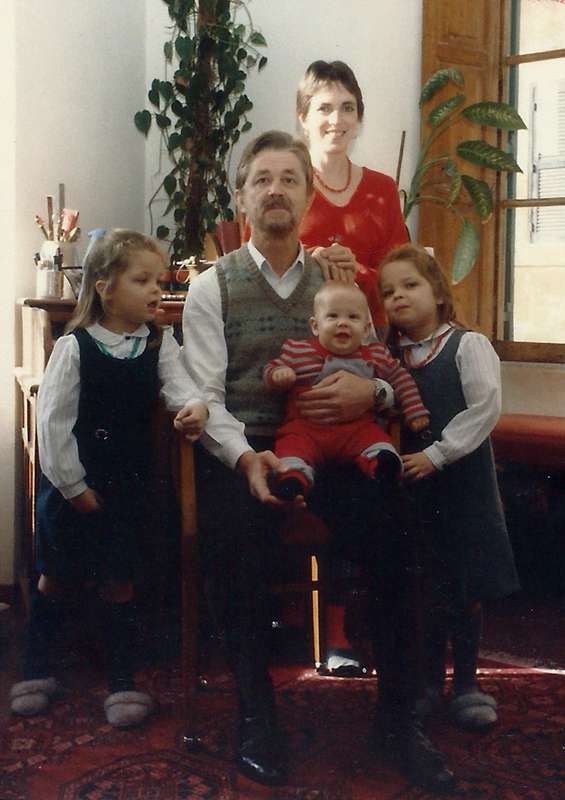

Ce l’aveva invece a morte con il governo americano per la guerra in Vietnam. In quegli anni i giovani marciavano contro la guerra e bruciavano le proprie tessere di leva in grandi falò. Ma lui no, non poteva mica accontentarsi di partecipare a queste proteste: “che senso ha bruciare la tessera di leva, in maniera anonima, se poi il governo non lo viene a sapere?”. Nel 1973 mio padre strappò la propria tessera di leva, la imbustò e la spedì per posta al capo di stato maggiore, con tanto di lettera accompagnatoria in cui lo invitava ad andare a farsi fottere. Il governo rispose. Gli ordinava di rifare la tessera, di presentarsi alle autorità, di farsi trovare. Gli mandava lettere che i parenti gli inoltravano, perché nel frattempo si era trasferito in Canada. Lui rispondeva, sempre per lettera, sempre la stessa cosa: di andare a farsi fottere. Andò avanti così per un po’, finché le autorità mandarono alcuni agenti dell’FBI a cercarlo a casa dei parenti. Lui si incazzò tantissimo e scrisse un’altra lettera: “sono in Canada, se mi volete venitemi a prendere”. Il governo mandò la polizia canadese, gli fecero un processo, e lo espulsero. Allora lui tornò nella città dove era stato felice, dove c’era il sole e faceva caldo, dove la gente lo chiamava ‘dottore’, dove si faceva fare i vestiti dal sarto per tirarsela un po’, dove tutti i negozi finivano in -eria (macelleria, vineria, drogheria), per cui quando cercò dalla carne di maiale chiese dove potesse trovare una ‘porcheria’. Tornato a Roma, andò ad abitare in via dei Foraggi. C’erano i Grilli e le loro due figlie, la signora Franca di sotto; Antonio il tassista di sopra, Stefano di fronte, Viola di sotto; in piazza c’erano Peppe che ci portava a fare le gite al lago, Lina e Alberto, il bar e la tabaccheria, insomma il quartiere, la sua casa, il suo regno, da cui non usciva mai, dove conosceva e salutava sempre tutti sbagliando tutti gli accenti. A Roma avrebbe conosciuto una bellissima ragazza inglese, un po’ timida ma “molto sveglia”, diceva lui, e avrebbe trovato un buon lavoro all’ANSA – del resto cosa avrebbe potuto fare con la passione per le lunghe e dettagliate lettere di denuncia, se non il giornalista? Mio padre era un narratore di storie, parlava per ore, ore e ore. Non si riusciva proprio a fermarlo. Chissà dove avrò preso il mio amore per la scrittura. Ma questa è un’altra storia.

Questo testo è in parte estratto dal libro “Abitare Stanca” di Sarah Gainsforth (Effequ, 2022)

Gary Patrick Gainsforth memorial 2022

Gary Patrick Gainsforth memorial 2022

Email: contact@gpgainsforth.net

Privacy policy

Abbiamo donato i fondi raccolti dagli amici a Emergency, per un futuro senza guerra.

Abbiamo donato i fondi raccolti dagli amici a Emergency, per un futuro senza guerra.

Emergency è una ONG umanitaria che fornisce cure mediche gratuite alle vittime della guerra e della povertà.

Gary Patrick Gainsforth memorial 2022

Email: contact@gpgainsforth.net

Privacy policy